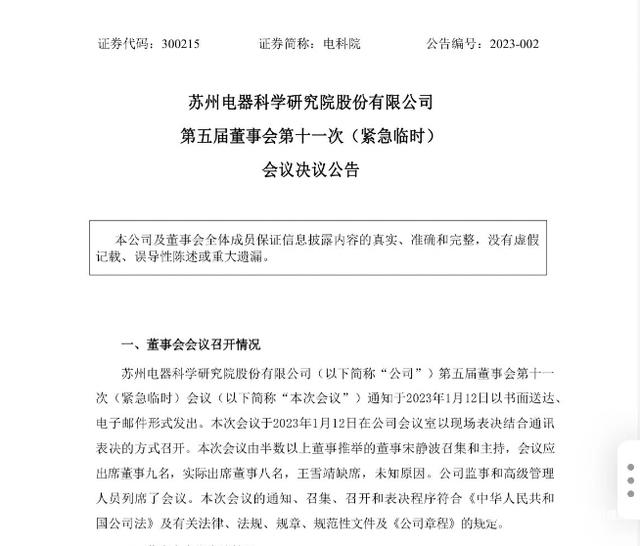

书评:遇见《荒野上的大师》,遇见那群飘零的读书人

□ 程名

1941年,许氏禄丰龙的骨架在重庆北碚展出,当地有人“毕恭毕敬地拜倒在恐龙骨架前,虔诚地进香。”写作这一部分时,张泉不经意使用了“竟然”这个副词来修饰:在百年之后知识分子那里,这一画面似乎是一种遥远的奇观;而在发现并复原这具史前巨兽骨架的杨钟健回忆中,出现这样的事,只不过“因为是‘龙’,自然有人崇拜”,充满了理解的同情。

烽烟四起,流寓西南的研究者与进香祈福的乡民,也许在想象同一个中国。

《荒野上的大师:中国考古百年纪》张泉 著 广西师范大学出版社2022年3月版

张泉其实敏锐地察觉到了这一点,在整个讲述中,他将“构筑民族想象与重建公共信仰”视为他们学术理想的内在驱动。这也使得本书的群像写作具备了精神上的逻辑联系,这部片段的文化史选取地质所、史语所、考古所和营造学社透视中国考古和田野调查的发展,固然是由于“四家机构可视为一个学术共同体”,而更为根本的,应当在于这种相互渗透、薪火相传的精神动力。

这种精神动力相当鲜明地体现在民国第一代学者身上。王国维治学新锐,却拖着一条辫子甘当“遗臣”,这种对于个人身份的定义糅杂了一种因循的政治情感,即文人作为“人臣”对于王朝的责任,甚至远远超过自己的学术追求——让他在政治上恪守着过去,以及这个过去时代的象征;梁启超与他在政治立场上固然南辕北辙,但却同样沿袭了这种旧的文人气质——他从政,即使退出政坛进入教育界,也仍然“视学校为建党的重镇”。

作为当时中国掌握最顶尖知识的一批人,他们将“读书人”的身份跟更为宏大的社会责任而非更为纯粹的学术专业捆绑在一起,在山河破碎之际,碰撞出深重的家国情怀。在后来,这种传统的文人经验不再以清醒的姿态出现,却以社会性沿袭的方式沉入了更深刻的集体无意识层面。年轻一代的学者们大多具有面向世界的开阔背景,因而在中国被迫进入由西方主宰的世界格局的特殊时代,被选为标榜现代、开明的政府的象征。因为自身的现代性而被纳入具有传统特征的家国同构的民族性政治话语,这本身就是叙事上绝妙的矛盾结构,成为一个时代的命运底色。他们背负着这样的底色,即便特立出尘如陈寅恪,也在王国维灵前“匍匐跪拜”——即使从未理解其政治信仰,他还是选择用王国维的方式,来纪念其灵魂——那么,从根本上说,他认同王国维内在的人格,他将这种对于一个落幕王朝生死以之,却仍然开放面对世界文化的态度,名之为“独立之精神,自由之思想”。

而在另一个层面上,从丁文江、傅斯年到梁思永、梁思成,因为学术研究所需的支持,都或多或少地参与到与中央或者地方政府的关系里。他们一面倾向于专注研究工作而跟政治保持距离,一面又能够“掏出印满各种头衔的名片,言谈间若无其事地透露自己和某些政要名流交好”,这种外圆内方的处事弹性,最为中国社会认可。然而,这种古老的能力与现代知识分子的定位并不统一,卡尔·曼海姆认为,“知识分子”应处于社会中的一种“漂浮”状态,并应当自我期许一种“超然”的地位,惟其如此,才能够对社会事务进行公共的、独立的理性观照。

作者牢牢把握了这一矛盾,并在书中采取了一种极为冷静的叙述者口吻,不止一次地引用鲁迅对于这个群体的揶揄。叙述者的外在视角,令主人公的集体形象笼上了一层固执的天真色彩,产生一种微妙的滑稽——“中国向来的老例,做皇帝做牢靠和做倒霉的时候,总要和文人学士扳一下相好”——冷眼超然的态度,似乎成为现代知识分子新的道德要求,言下之意,他们仍旧只能被视作旧式的“文人学士”。从历史的坐标上回顾,大先生的说法几乎意味着我们对于民国人事的盖棺定论:在他们实践“用科学方法研究我们的历史,造成新信仰的基础”,从而“重建公共信仰”的时候,关于“现代知识分子”新的道德禁忌正在形成,因而他们那些弥合新学与旧学、东学与西潮的全部努力,皆被视为对于这种禁忌的挑衅,以及对于“独立之精神,自由之思想”的背叛。

陈寅恪似乎不再拥有这句话的理解与解释的权力。多年以后,当老友傅斯年去世的消息传来,他没有提及当年这句充满希望与鼓舞,却明显带有乌托邦色彩的句子,只是默默写了一首七绝:“同入兴亡烦恼梦,霜红一枕已沧桑”。那时他们人已暮年,走过沧桑岁月,却仍旧没有从“兴亡烦恼”中超拔出来:李济缠绵病榻,却仍然凭着数十年前的记忆和资料书写安阳;高去寻以五十之年旅美学习后回到台湾,决定放弃自己的兴趣方向,耗尽余生辑补老师梁思永的研究工作,而当《侯家庄》系列发掘报告最终出版时,他都坚持在扉页写上“梁思永遗稿,高去寻辑补”;梁思成陷入不停的检讨,却在为《宋《营造法式》注释》作序时反复斟酌,将“另一方面,我们又完全知道它对于今天伟大祖国的社会主义建设并没有什么用处”的“用处”一词改为“直接关联”,又最终修正为“现实意义”以迂回地证明“中国营造学社同仁们从前的探求、辗转奔波的时光,并非全无意义”。

风云激荡,世事浮沉,他们仍然将全部精力付诸于研究,挣扎着在茫茫荒野上探索古老的文明印记;即使后来,他们由于各种原因再也无法踏足这片土地,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的田野调查思维,却深深地刻入他们的血液——行走大地寻求证据,从证据中重新领会中国文明,并以中国人的立场评估它的价值。

他们必须面对一种新的道德禁忌,却依然选择了会冲破这种禁忌的坚持和信仰,涌现出璀璨的成就,呈现出西西弗斯式的苦难与庄严。这又恰恰与他们在新的知识分子道德要求下的滑稽对峙,透出锋利的悲剧质感。

面对他们的考古成就,叙述者当然不能回避,于是他将这些成就作为整个讲述的起点,而将重点放在他们各自的学术和人生历程上。这样的方式形成了两个层面的倒置:一是重要性上类“倒金字塔”式的结构,二是时间线上类“倒叙”的安排,再加上每一章开头极具画面感和故事性的场景描写——共同构成了一种影像化的写作风格。

这样的处理将“民国”与“大师”的思维定势打散,而将“荒野”与“大师”重新组织起来,呈现出丰富的人生细节。由此营造了一种代入感,拆掉读者与书中人物之间的那堵墙——对于今天的读者来说,是纪录片而非历史课本塑造了他们认识历史的思维方式:画面感和现场感能让他们快速兴奋起来,而文字对于想象的宽容度,则让读者感受到深度参与,从而在阅读过程中实现对主人公的共情;同时,叙述者在情绪上极端克制,又形成了一种心理上的抑制——这种冲突的张力几乎能够造成一种类似强迫性的体验——当读者与主人公产生了共同的理想与信念,却在情感上遭遇压抑和禁止,他们也就真正理解了这些大师的痛苦。一直到这时,这些大师们才走出后世包裹的重重瑰丽想象,走向他们上下求索的茫茫荒野。在这里,书写穿透了这些学者各自的命运,历史通过文字延展到读者,而作者张泉也从叙述者的身后显现出来——不是以匍匐的姿态,也不是以高傲的戏谑,而是一种虔诚的悲悯。

没有一双眼睛真的看向过去,因而这种悲悯也许并非停留于荒野上的大师。从某种意义上说,他并没有远离书中人曾经的困境,凝视这段历史,也就凝视了自己对知识分子身份的沉重忧思。